Polestar in 立川

Polestarといえば、何を思い浮かべるでしょうか。北極星というペンネームを使い続けてる身としては、そりゃまあノーザンポラリスなんですが、もう1つ思い浮かべるのが刑事ドラマに頻出するバー・ポーラスターです。スペルを見るとポールスターなんですが、検索する限りポーラスターで出てくるので、おそらくこっちが正式名称的な何かなのだと思います。検索した限りでは、やはり横浜が舞台のあぶない刑事のロケ地として取り上げられていることが多いようですが、私は水谷豊刑事貴族世代なので、刑事貴族に出てきたあそこが、あぶない刑事をはじめとして様々なドラマで使われる名物店だとあとで知った、という流れです。 |

|

|

|

|

| 高松駅にて | ジュンク堂にて | |||

|

|

|

|

| 外観 | 入場口 | 黒雲母片麻岩 | |

|

|

|

|

| 内部案内 | 撮影OK | パンフレット | |

|

|

|

|

|

|

|

| 入場 | ごあいさつ | 50周年! | 50年のあゆみ | 北極 | 南極 | |

|

|

|

| 南極の氷! | 南極の氷ができるまで 雪が固まってできるようです |

南極の氷が届くまで |

|

|

|

|

|

| 生物圏研究グループ | 極域生物多様性と生態系変動の解明を目指して | 潜って | ||

|

|

|

|

|

| 付けて | 沈めて | |||

|

|

|

|

| 宙空圏研究グループ | 地球を取り巻く広大な空間環境の総合理解を目指して | 飛ばして | |

|

|

|

|

| 建てて | 建てて | ||

|

|

|

|

|

| 北極の生物 | ホッキョクグマ | ホッキョクギツネ | ||

|

|

|

|

|

| エトピリカ | ツノメドリ | ウミガラス | 北極行きを代表する苔 チャカギハイコケ |

|

|

|

|

|

|

| コケ坊 | コケボウズの赤ちゃん200歳 | ビデオシステムを設置 | ||

|

|

|

|

|

| 陸域の菌類・植物 | 南極域を代表するコケ オオハリガネゴケ カギハイゴケ |

南極域の地衣類 クロヒゲゴケ |

苔の生長年輪 | |

|

|

|

|

|

|

|

| NORPACネット | アイスアルジー | ライギョダマシ | 南極の海の生物 ナンキョクオキアミ |

たくさんいます | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ユキドリ | ナンキョクオオトウゾクカモメ Wikipediaによると、 和名については色々見解がありそう |

|

|

|

|

| 南極のアザラシ | ウェッデルアザラシ | アザラシは見ていた | |

|

|

|

|

| ウェッデルアザラシの成獣と幼獣 | 動物行動記録データロガー | ||

|

|

|

|

|

|

| 高層気象観測用ラジオゾンデ | 無人観測用気圧計 | ||||

|

|

|

|

|

|

| 放射計 | 観測の様子 | ||||

|

|

|

|

|

| 越冬隊員が使用した防寒服 | 平均気温 1月ならやっていけるかもしれない |

昭和基地ライブ映像 | Webでも公開中 | |

|

|

|

|

|

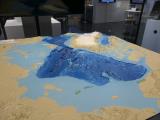

| 昭和基地のジオラマ | ||||

|

|

|

|

|

|

| 1次隊の服装 | 南極越冬ネコたけし | 1次隊のプレハブ住宅断面 何かあったら隊員全滅もあり得るので 本当に考えてつくられたのだろうなあ |

|||

|

|

|

|

|

| KD604 | KD604の詳細 エンジンはいすゞです |

当時の写真 KD604と605も映ってます 米国旗の方が目立ってるのが ちょっと気になる |

南極点への道のり | |

|

|

|

|

|

| 機械遺産に認定されました | 雪上車の燃料ドラム缶と給油機 | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 中には入れませんが、中は見られます | ||||

|

|

|

|

| 隊旗 | 開南丸 | お言葉 | |

|

|

|

|

| 白瀬中尉の遺品 | |||

|

|

|

|

| 日本南極観測事始 | 犬ぞりなど | ||

|

|

|

|

|

| 初期の写真 | 5003南極観測船しらせ 2009年、51次隊から使われているようです |

|||

|

|

|

||

| 5002しらせ。1983年〜2008年、25次〜49次まで使われたとのこと。……50次は? | ||||

|

|

|

||

| 5001ふじ。1965年〜1983年、7次〜24次。 | ||||

|

|

|

|

|

| 宗谷。1956年〜1962年。1次〜6次 | ||||

|

|

|

|

|

|

| ゴンドワナ大陸 | 岩石の年齢 | 岩石の種類 | |||

|

|

|

|

|

|

| 南極での地質調査 | 南極の火山 | 様々な地質年代で出土した石など | |||

|

|

|

|

|

|

| 年代測定 | 新鉱物発見! | 太古の縞状鉱物 | |||

|

|

|

|

|

|

| 小惑星極地研 | 隕石 | 月隕石 | 火星隕石 | ||

|

|

|

|

|

|

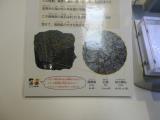

| 隕石の種類 | 鉄隕石の断面 | ||||

|

|

|

|

||

| ALH-769 | ブレンハム | ||||

|

|

|

|

|

|

| DRP-78009 | DRP-78008 | ALH-769 | |||

|

|

|

|

|

|

|

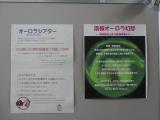

| オーロラシアター | オーロラの仕組み | オーロラ観測用の装置 | オーロラ発生装置 | |||

|

|

|

|

|

|

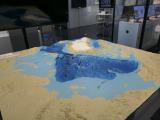

| 昭和基地の個室 | 日本の南極基地 | 南極の主な越冬基地 | 南極の様子 | ||

|

|

|

|

と、いうわけで、無料で入れるのに見所たっぷりな展示館でした!